|

|

| 永平寺 吉祥閣の前にて | |

|

|

| 坐禅の時間 | |

|

|

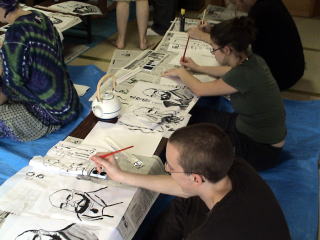

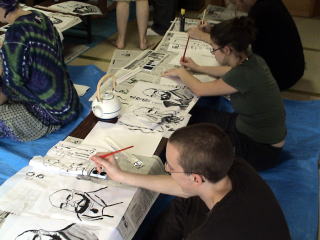

| 禅画の時間 | 飯台の時間 |

圭秀の修行日記2005/10/01

米国人学生、禅の修行で智源寺へ

この度、米国大学生対象の坐禅研修会が、宝慶寺(ホウキョウジ ※1)と智源寺にて行われました。

学生たちは、アンティオック大学(オハイオ州)のブライアン・ビクトリア教授に引率され、9月からの3ヶ月間、各宗派の寺院に滞在し実体験を通して仏教を学ぶために来日しました。

9月6日〜16日は宝慶寺で、16日〜26日は智源寺で研修会が行われました。 ブライアン先生をはじめとする総勢18名(先生3名、アシスタント1名、男子学生10名、女子学生4名)の米国人参禅者が、私たちと共に行持(ギョウジ ※2)をつとめました。

一日の差定(サジョウ ※3)は次の通りです。

| 4:00 振鈴(起床) | 9:30 大学の講義 |

| 4:30 坐禅 | 12:00 中食(昼食) |

| 5:30 朝課(朝のおつとめ) | 13:30 大学の講義 |

| 6:30 小食(朝食) | 17:00 薬石(夕食) |

| 8:00 行茶(お茶の時間) | 19:00 坐禅 |

| 8:30 作務(掃除) | 21:00 開枕(就寝) |

私たちは、三度の飯台(ハンダイ ※4)と朝の行持(振鈴から作務終了まで)、夜の行持(坐禅)を共につとめました。 日中は、私たちが法事をつとめ、学生たちが大学の講義を受講するため別行動を取りました。 基本的に上記の差定で修行し、その中に宝慶寺では托鉢、銀杏峰(ギンナンポウ)登山、大本山永平寺拝登等の行持を組み込み、智源寺では3日間の摂心(セッシン ※5)、禅画教室、天橋立観光、彼岸会法要随喜(ズイキ ※6)などを設けました。 学生たちは、私たちの目からも、これらの行持をよくつとめ仏道に精進しているようでした。

宝慶寺での研修会当初は、頭を抱える日が続きました。 全ての学生が初来日ということで、日本の生活に慣れるまで時間を要したからです。 14年間の滞日経験を持つブライアン先生をはじめ、流暢な日本語を話し、お寺のことにも精通している先生方とは対照的に、日本語の分からない学生との意思疎通には難航しました。 私は、宝慶寺での研修当初、補佐をさせていただきましたが、坐禅の仕方や食事の取り方などの作法を指導するたびに、先ず言葉の壁にぶつかりました。 その他いろいろな理由により一日の行持が長時間にわたり、開枕時刻を過ぎても消灯できない日が続きました。 小食に玄米粥をいただく際、今まで食べたことのないお粥が喉を通らず、泣いてしまう学生もいました。 大きな体を支えるのには十分な食事をしていない彼らの飯台状況を見て、このままではやつれてしまうと頭を抱えました。

その状況はなかなか変わらず、暗中模索のまま宝慶寺での滞在を終え、米国人参禅者一行を智源寺に迎える準備に取り掛かかりました。 帰山後は、どのように智源寺での研修会を組み立てようか、いろいろな状況を頭に巡らせました。

9月16日当日。 私は名案に恵まれず、一行が上山する日を迎えました。 再び会えるという喜びと、無事に研修会を終了できるだろうかという不安が私を取り巻く中、一行を乗せたバスは到着しました。 バスを降りた先生と学生の表情は長旅の疲れで沈んでいましたが、体調を崩した者はなく全員揃って山門をくぐりました。

智源寺では学生を3班に分け、山内僧侶が各グループに一人ずつ付いて、作務や飯台浄人を共に行いました。 しかし、案の定お互いの歯車はうまく噛み合いませんでした。 お寺を取り囲む環境や各伽藍の配置、一日の差定が宝慶寺と多少異なり、学生たちに戸惑いが生じてしまったからです。

しかし時間の経過と共に、山内僧侶の身振り手振りでの根気強い説明が学生たちに浸透し、彼らの動作がスムーズになってゆきました。 3名の修行僧が宝慶寺から来山し、典座(テンゾ ※7)を担当していただいたことも大きく作用しました。 お蔭様で飯台準備の心配がなくなり、行持説明に専念することができました。

智源寺での修行生活が半ばを過ぎる頃には、次に何をすべきか分からず、しどろもどろしていた学生も、行茶の時間などに「なぜ僧侶には髪がないのか?」「朝課にはどのような意味があるのか?」等・・ 積極的に質問をするようになりました。 また食欲が増したのか、飯台の際に再進(サイシン ※8)をするようになりました。 表情にも余裕がでてきました。

私は、学生たちのそのような様子を見ながら、二十歳の時に中国を一人旅した時のことを思い浮かべました。 香港、成都経由でラサ(※9)に降り立ち、その後は成り行き任せで中国内陸部を一周し、再び香港から帰国するという1ケ月弱の旅でしたが、初めての海外旅行に胸を躍らせながら、チベットを目指し飛び立ちました。

しかし、現実の厳しい壁にぶち当たりました。 ラサ到着後高山病(※10)に遭い、頭痛と吐き気に襲われます。 また、現地の食べ物が口に合わず、十分な栄養を取ることができませんでした。 さらにチベット語は勿論のこと、大学の講義で勉強していた中国語も容易に聞き取ることができず、苦境に立たされました。 両国の文化の違いにカルチャーショックを受け、自分の思い描いていたものとは程遠い旅に直面し、途方にくれる日を過ごしました。

そのような時、針治療の勉強をするために中国に滞在していた若きドイツ人医師と出会います。 そこで、彼に中国の生活習慣や食べ物のこと、中国を旅行する上で気を付けることなどを教えてもらったのです。 その結果、中国での生活に少しずつ慣れ、元気を取り戻し旅行を続けることができたのでした。 彼への恩を今でも忘れたことはありません。

異文化交流とは、言葉では簡単ですが、実際は難しいものです。 今回の研修会でも学生たちは自国との習慣の違いを感じたと思います。 さらに禅寺での修行生活となると厳しさが伴います。 日本人でさえ修行に耐え切れず、3日と経たないうちに逃げ出してしまう人がいる中、お寺の生活は大変だったと思います。

初めの頃は、僧侶と学生たちがうまく二人三脚できず、トラブル続きでした。 しかし、徐々に問題が解決し、最後には僧侶と学生が良い刺激をしあい、緊張を保ちながら研修会を無事に終えることができました。 言葉の壁はあっても、目の前の問題から逃げることなく根気強く対応することにより、状況は変わることを学びました。

また、学生たちに驚かされたこともありました。 それは、坐禅についてです。 智源寺での一番大きな行事は、3日間の摂心でした。 坐禅を朝から晩まで行うのは学生にとって厳しいことで、足を痛める学生もいましたが、誰一人諦めることなく最後まで坐り抜いたのです。 私は巡香(ジュンコウ ※11)させていただきましたが、みんな背筋を伸ばし、きれいな坐相(ザソウ ※12)で坐っていました。 “喝”を入れるべく、自ら進んで合掌して警策(キョウサク)を受ける学生が多いのには驚きました。

お寺を出発する前日の夜、学生たちは私たちにアメリカの料理を作ってくれました。 この時ばかりはテーブルをみんなで囲み、プレゼント交換などをして自由に歓談しました。 学生たちは、今回の研修会についての感想文を俳句形式で発表してくれました。 その中の二つを紹介します。

| 「No sun when we woke But sit still with open eyes Illumination.」 |

| 「Zen has soft petals But also prickles and thorns Both are precious gifts」 |

今回の研修会では、自分の英語力の未熟さを思い知らされました。 この経験を生かし、グローバル化が進むこれからの世の中に対応できる僧侶となれるよう、精進を重ねてゆこうと思いました。 宝慶寺堂長様並びに智源寺堂長様はじめ、山内僧侶の皆様、そしてアンティオック大学の先生、生徒の皆様お疲れ様でした。 将来、学生たちが各方面でそれぞれの力量を発揮し、良き指導者となることをお祈りいたします。

(備考)

※ 1:福井県大野市にある専門僧堂。寂円禅師を開山とする。

※ 2:行は修行、持は護持・持続。菩提の道を失わぬように修行し、退転することなく護持すること。

※ 3:禅林での諸行持のスケジュール。

※ 4:禅林の規則にしたがって粥飯を喫すること。

※ 5:一定の期間、余事を絶って坐禅修道すること。

※ 6:法要に共に参列して助力すること。

※ 7:禅院で修行僧の食事をつかさどる役目。

※ 8:おかわりのこと。

※ 9:中国チベット自治区の区都でチベット仏教発祥の地。標高3500メートルの高地にあり、ダライ-ラマのポタラ宮などがある。

※ 10:高山に登った際、気圧の低下、酸素の欠乏などにより起こる症状。

※ 11:僧堂の直堂が坐禅中、大衆の睡眠を覚ますために警策を持って堂内を巡視すること。

※ 12:坐禅の姿勢

|

|

| 永平寺 吉祥閣の前にて | |

|

|

| 坐禅の時間 | |

|

|

| 禅画の時間 | 飯台の時間 |